Im Frühstadium bemerken Betroffene zunächst keine oder kaum Symptome. Denn durch einen grünen Star sterben zunächst die empfindlichen Sehzellen in der Netzhaut ab. Diese Schäden sind nur mit moderner Diagnostik erkennbar, sie haben noch keine Auswirkungen auf die Sehkraft.

Im fortgeschrittenen Stadium sind erste Gesichtsfeldausfälle möglich, die aber unbemerkt bleiben

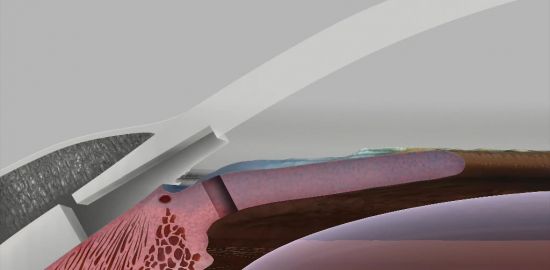

In einem fortgeschrittenen Stadium ist auch der Sehnerv betroffen, der die Sehinformationen der Sehzellen an das Sehzentrum im Gehirn weiterleitet. Erst jetzt entstehen kleinere, später immer größere Gesichtsfeldausfälle. Der Begriff „Gesichtsfeld“ bezeichnet den Bereich, den wir wahrnehmen, ohne dabei den Kopf zu drehen und die Augen zu bewegen.

Da wir meistens mit beiden Augen sehen, bemerken wir auch diese Defekte erst sehr spät. Warum? Die Defekte sind auf jedem Auge andere. Da die Sehinformationen beider Augen im Sehzentrum zusammengeführt werden, können die fehlenden Sehinformationen eines Auges mit denen des anderen Auges aufgefüllt werden. So entsteht wieder ein vollständiges Bild, bis sich die Ausfälle im späten Stadium schließlich nicht mehr ausgleichen lassen. Je nach Ausmaß der Ausfälle werden Teile des Gesichtsfeldes auch nur noch verschwommen wahrgenommen. Wenn beide Augen einen Teil des Gesichtsfeldes nicht mehr wahrnehmen können, kann es passieren, dass Gegenstände oder auch z.B. Menschen oder Autos im Straßenverkehr schlicht übersehen werden.